簡立峰談AI:如果你的工作沒有被AI改變,你要非常非常小心

「聯合國已於去年七月正式宣布,我們已進入「AI世代」(Generation AI)。」前台灣Google董事總經理簡立峰在「AI in Action」論壇中表示,不管是有經驗或沒經驗的人,在這個世代都面臨全新的挑戰與機遇,這是人類史上的第一次機運,也是全新的體驗。

「這個跟我們過去在網路世代看似很像,但截然地不同。」簡立峰解釋,網路世代的內容都是由人類創造,並將全世界的網路連結在一起;而在AI世代,我們可能在初期會與AI共同協作,共同創造人類接下來的知識。至於後來的發展,「其實我們也不知道,但我們可以矚目以待。」

值得注意的是,臺灣在這場全球AI革命中扮演著舉足輕重的角色。憑藉過去在資通訊產業的堅實硬體基礎,臺灣在AI時代有機會成為關鍵參與者。「台灣是極少數的國家裡頭受惠於AI的。」簡立峰強調,從2024年的Computex到今年五月的臺灣資訊電腦展,可以看出台灣正逐步在全球AI硬體領域佔有一席之地。

《數位時代》AI 2025論壇|全員AI時代:先行者的行動地圖

三大AI趨勢:技術躍進、世界轉變與美中競爭

趨勢一:AI正在快速改變世界

簡立峰提出了三個當前AI發展的主要趨勢。第一個趨勢是AI已經在快速改變世界,如果在工作和學習中沒有感受到這種改變,就要小心可能落入「AI孤島」。「人類的行為已經出現改變,因為越來越多人可以用機器對話。」他舉例,甚至六歲的孩子已能與AI聊天超過一小時,這是過去無法想像的人機互動方式。

在工作部分,無人駕駛計程車、Amazon工廠中的人形機器人,以及AI代理(agentic AI)的出現,都顯示AI正改變各行各業的運作模式。AI代理與一般語言模型的差別在於,前者不只提供建議,還能幫助執行任務。在學習領域,AI已能通過醫師、律師的高難度考試,許多人也開始藉助AI進行學習。

趨勢二:AI能力持續進步

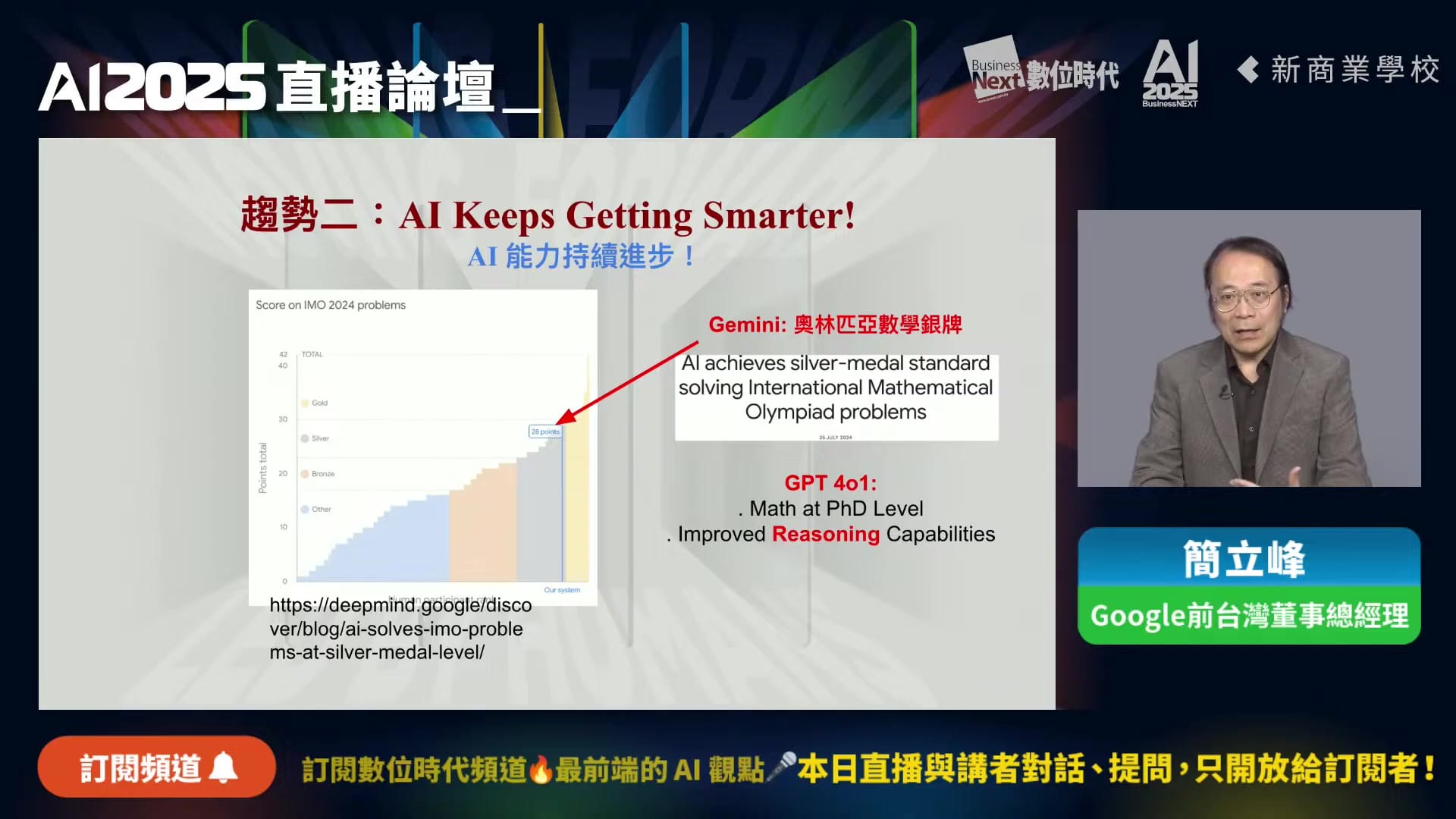

第二個趨勢是AI能力的持續進步。「在2024年5月這個時間點,我們都會說AI很會講話,不過數學能力很差。」簡立峰表示,但情況已經有了巨大變化。2024年年底,Google的Gemini已能在奧林匹亞數學競賽中獲得銀牌,而GPT也宣稱達到了數學博士的水平。

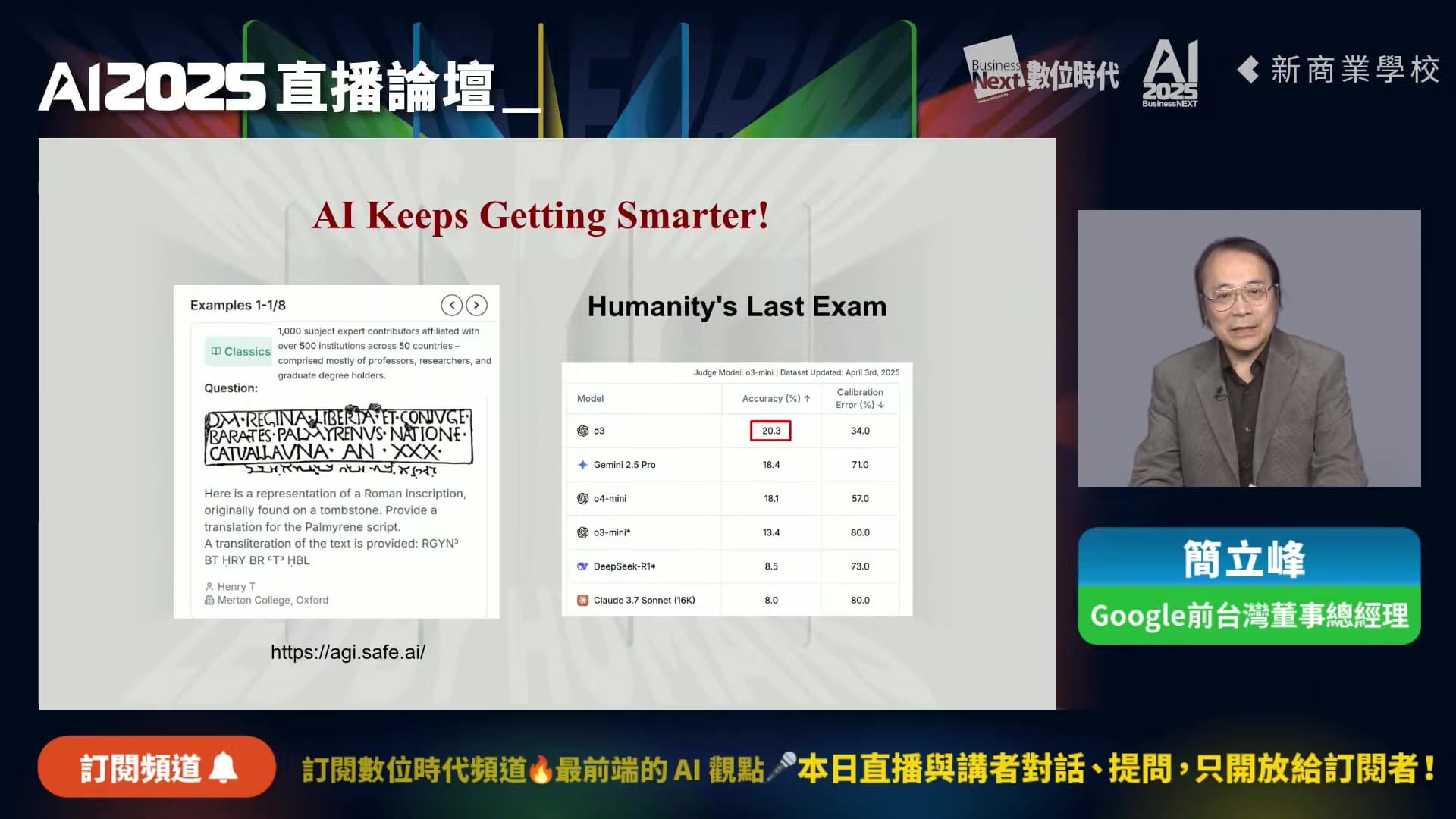

這種快速進步還體現在所謂的「人類最後考試」上。科學家們設計了2,500道極其困難的問題,這些問題只有極少數人能解答。「為什麼叫最後的考試?就是他們預估...這些題目如果都解掉之後,人類也沒有人可以再出難題考AI了。」雖然這可能有些誇張,但AI已經可以解決約20%的此類問題,這顯示了其自主學習和解決複雜問題的能力正在迅速提升。

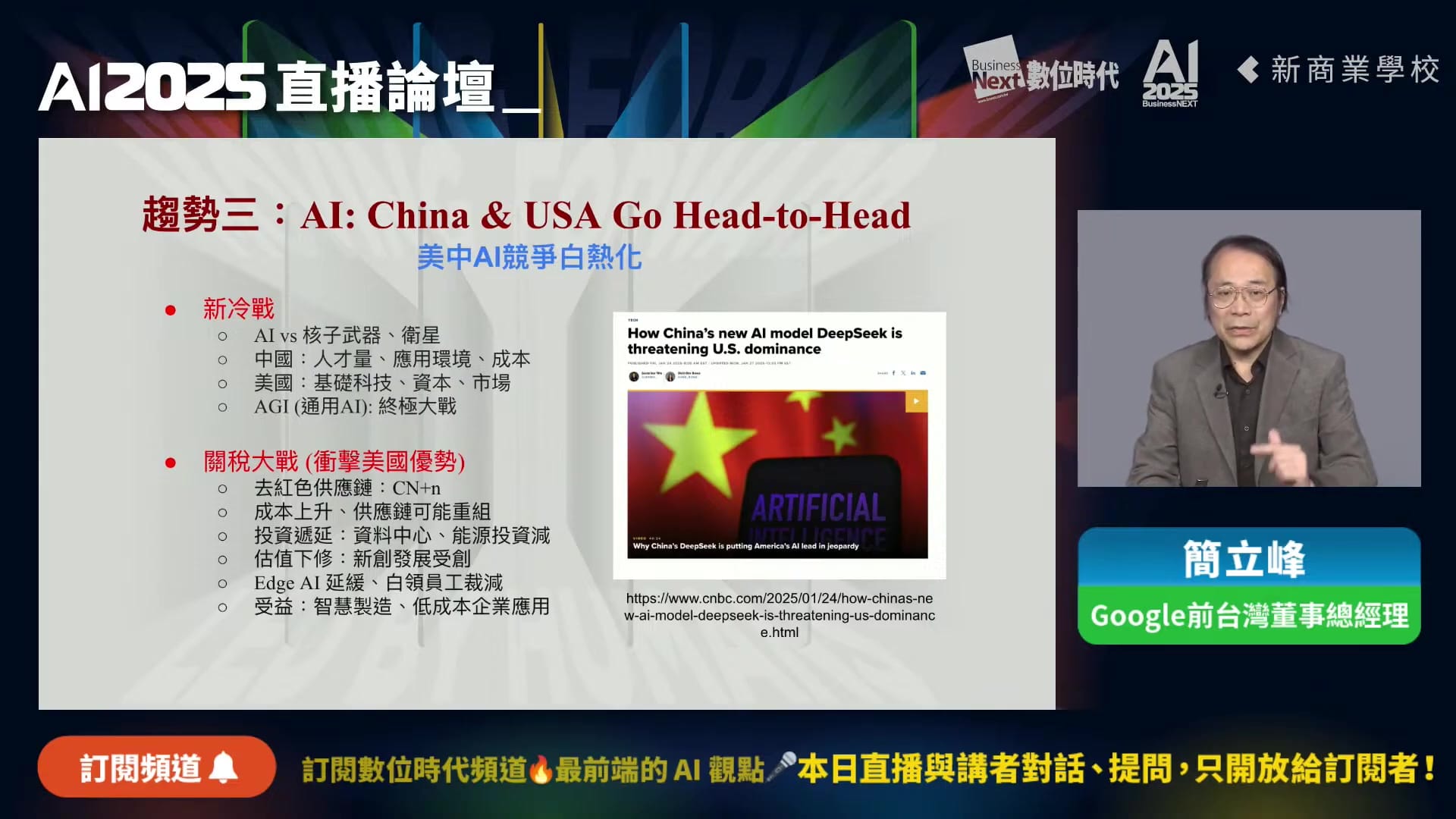

趨勢三:美中AI競爭與臺灣的戰略地位

第三個重大趨勢是美中在AI領域的競爭。「這有一點像到幾十年前美蘇的競爭,」簡立峰指出,「當年競爭的是核武器,那現在看起來競爭是一個AI的通用AI。」這種競爭已經延伸到關稅戰和匯率戰,而臺灣因其在半導體製造的關鍵地位而頻頻被提及。

「美國過去在製造業逐漸外移到世界各國,但美中戰爭裡頭,美國掌握了AI的軟體的高科技,可是美國卻沒有辦法掌握它的晶片的生產與硬體產業。」簡立峰解釋,這使得臺灣在美中角力中扮演著關鍵角色,是福也是禍:「我們要很慶幸在世界裡頭,我們有扮演舉足輕重的角色,但也不幸地列強都把我們當目標。」

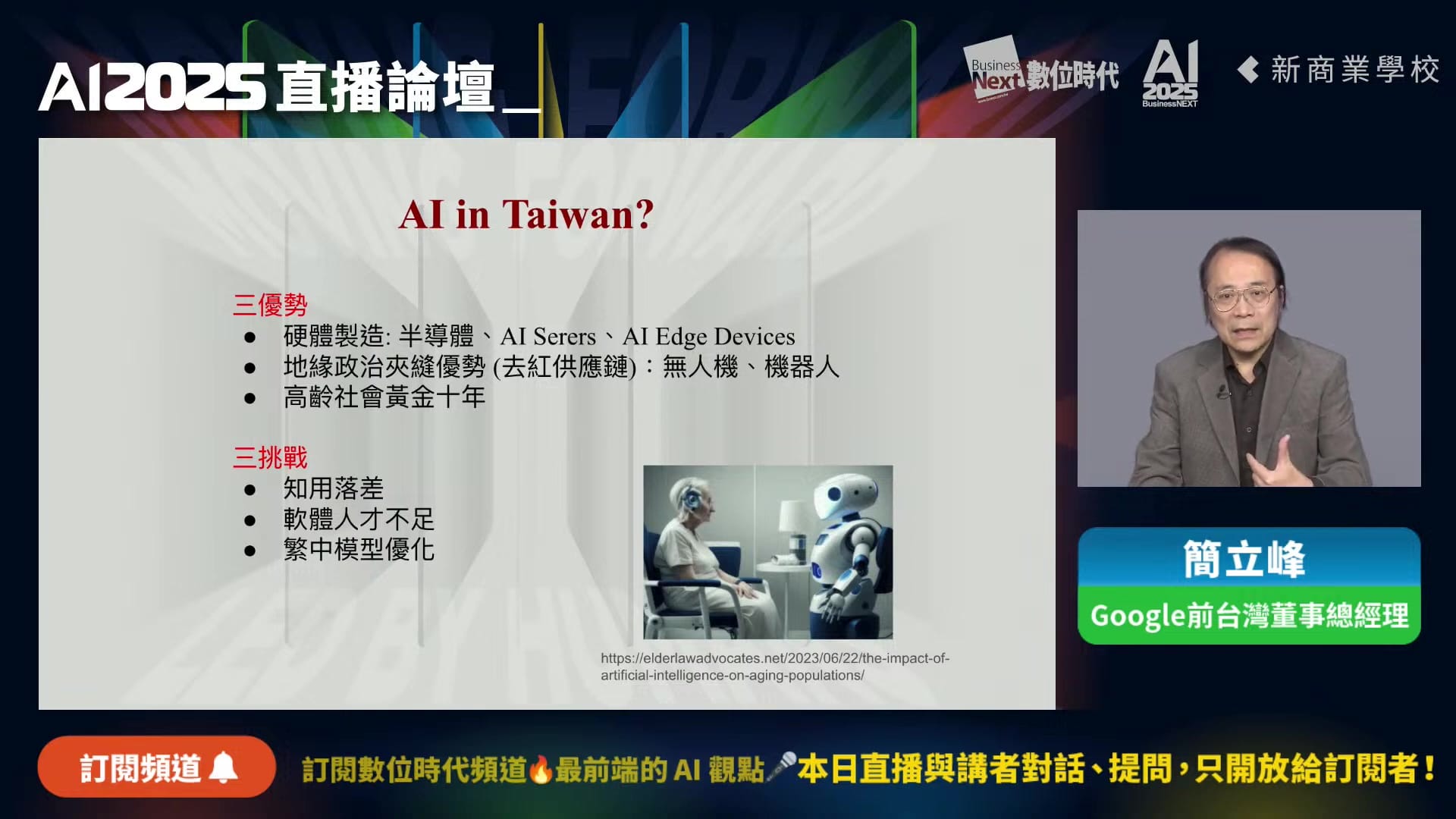

臺灣面臨的機遇與挑戰

臺灣除了在半導體和硬體製造上具有優勢外,還面臨高齡化社會的挑戰。根據OECD的調查,當一個國家65歲以上人口達到四分之一時,就進入了超高齡社會。簡立峰指出,「在超高齡社會的之後的十年,常常是那個國家的黃金期。那臺灣從今年開始已經進入這個黃金期。」

日本和德國都曾經歷這種情況,分別發展了健康照護產業和綠能科技。而臺灣則有機會利用AI科技來解決缺工和少子化問題。「我們在美中的夾縫中,有可能因為美國去紅色供應鏈,讓台灣有機會發展更多屬於硬體的科技。」

然而,臺灣也面臨一些挑戰。首先是數位落差問題,「我認識的很多高科技人才,他們每天在用(AI),可是其他的產業幾乎就很少再用,我們有出現很嚴重的資用落差的問題。」其次,儘管臺灣在AI硬體領域佔有優勢,但在軟體方面仍處於邊緣地位,「世界上幾乎沒有一個AI的軟體模型是來自台灣發展的,而台灣的AI人才多數現在都在矽谷。」

企業領導者已成為AI最活躍的實踐者

在這個AI快速發展的時代,一個令人意外的現象正在臺灣企業界發生:企業最高決策者往往比員工更積極地探索和使用AI。簡立峰在與數位時代總編輯王志仁的對談中分享,「我目前感覺是我經驗到的大部分的董事長都非常地投入自己成為一個AI使用者,恐怕比員工都還投入。」

這些企業領導者不僅自己親身體驗AI,還將其納入決策流程。「這些上市公司的大老闆,他們常常展示他們怎麼問ChatGPT,或者Gemini,那解決什麼問題。」更有趣的是,一些領導者甚至已經開始要求員工提出的想法必須比AI更有創意:「他們最喜歡講的就是說,誒,員工講出來的idea都比不上這AI,這個他們現在已經要求說,你先問了AI,之後呢,你的idea要跟AI不同,那你要讓我看AI怎麼回答,最後你的想法是什麼。」

與此同時,在各家企業中,員工也在積極接觸AI技術。「在每一家公司的員工呢,都帶了很多不同的AI工具進到職場裡頭,我們叫做bring your own AI。」簡立峰表示,這種「自帶AI」現象在網路時代就已經開始,而在AI時代更為普遍。

企業面對AI的挑戰與應對策略

競爭壓力:AI可能徹底改變遊戲規則

在AI時代,企業面臨的最大考驗是競爭。「我們最可怕的地方是,如果你旁邊的人沒有感受到這個壓力,那就是問題所在。」簡立峰警告道。他指出,在矽谷已有超過25萬名高階工程師和程式設計師被裁員,甚至有人一兩年都找不到好工作,因為產業已從網路轉向AI科技。

這種現象被稱為「騰籠換鳥」,是全球許多國家都面臨的情況,但在臺灣尚未明顯感受到。簡立峰提醒,「我們常常講說,在資本主義的時代,常常就只有1%的人擁有世界上40%的財富。在COVID之後,因為數位轉型的能力,讓1%的人擁有50%的財富。可是AI這一次的發展,很有可能是讓1%的人可以贏得99%的機會與能力。」

這種競爭壓力不僅適用於個人,也適用於企業和國家。對企業領導者而言,最大的挑戰是無法預知競爭對手在哪裡,但可以確定的是,最終會有贏家脫穎而出,其他人的未來機會則會減少。

企業應對策略:員工賦能與組織變革

企業可以從員工和組織兩個層面應對AI挑戰。對員工而言,最重要的是提升自身能力。「我都講說AI現在最厲害的地方是幫我們讀書,它可以讓我們讀到更多的資料,在最短時間學到最多的知識。」簡立峰建議使用深度研究功能(deep research),讓AI搜尋、閱讀資料並回答問題,這種快速閱讀和整理思想的能力是現代人必須學習的。

從組織角度看,企業應該在至少四個關鍵應用領域導入AI:智慧客服、數位行銷、程式自動撰寫,以及企業知識管理。哈佛商業評論的研究顯示,與前一年相比,美國網路外包人力市場已減少21%,這意味著企業內部員工的生產力得到了提升。影響最大的領域是寫作(包括翻譯)、軟體開發,以及UI/UX設計。

簡立峰認為,每個企業都應該設定一個目標,讓現有人力至少提高20%的自然成長率,「否則這就是每一個企業要進行中的最起碼的地板。」

領導者的角色:自我投入與流程變革

在這場AI轉型中,領導者扮演著關鍵角色。簡立峰強調,領導者自己要「engaging」和「empowering」,也就是親自投入學習和實踐。「再沒有經驗的人,領導者不能沒有經驗而領導大家,所以他得自己先去投入到這個領域裡頭。」

除了自我投入外,領導者還應該在組織中發起試點項目(pilot projects),並鼓勵在客服、行銷、程式開發和知識管理等領域進行實驗和投入。最重要的是,領導者必須推動工作流程和組織文化的變革。

「很多人在等待有一個AI工具直接拿來用,公司一日之間就可以改變,現在已經不做這樣的建議。」簡立峰表示,「現在的建議是說,AI在很多的環節已經非常厲害的,是你把你的工作流程做改變去適應AI,而不是AI來適應你。」換言之,企業應主動調整工作流程,以充分利用AI的優勢,並形成一個勇於改變的企業文化。

不同產業的AI實戰應用案例

電商產業:AI驅動的銷售與客服革命

電商是AI應用最為廣泛且成效最為顯著的領域之一。簡立峰指出,電商產業之所以能有效利用AI,是因為「企業在銷售的部分大量使用數位科技跟網路科技,所以它累積了數據,它使用AI效果是最好的。」

根據Edmunds的報告,電商企業已經有35%的營收來自AI推薦系統。「這也給大家當成一個新的天花板,也就是企業可以達到三十五百分比用人工智能方式來推薦的。」在客戶服務方面,阿里巴巴在去年雙十一期間已經實現95%的客戶詢問通過AI自動回答,這顯示了AI在大規模客服場景中的巨大潛力。

程式開發:AI撰寫的程式碼比例激增

在程式開發領域,AI的應用也取得了顯著進展。「在Google,在去年第三季的時候,它說百分之二十五的程式碼是由AI來撰寫的,到了今年的Q1的報告,也就是這一季度報告上一個季度,它說Q1已經達到三十%的程式碼是由AI寫的。」簡立峰還提到,微軟最近也宣布他們有30%的程式碼是通過AI工具撰寫的。

這一趨勢為所有企業利用AI開發程式提供了標桿。值得注意的是,「程式設計師追得非常地快,他們用的工具也是最快的。那很多地方,幾乎在台灣,如果現在寫程式還不用AI工具的,可能是極少數。」

教育領域:AI改變教與學的方式

AI技術也正在徹底改變教育領域。根據聯合國教科文組織的建議,教師現在可以使用AI來減輕行政負擔、縮短備課時間、輔助出題和改卷,從而將更多時間用於差異化教學和學生互動。

簡立峰引述一個有趣的見解:為了避免學生過度依賴AI而不學習,教師應該改變命題方式。「出題目不能出簡單問題,就像填空題一樣,馬上把資料產出來,孩子就不可能深入。他說你要組合複合題之後,讓孩子呢,能夠用AI,要用好多次,要互動。之後請孩子把這一個過程記錄下來之後,用自己的嘴巴,用自己的話跟老師講。」

對於學生而言,AI時代意味著更高的學習標準:「可是你要知道,我們要把標準變成八十分才及格的時代,因為AI的時代。但你如何用AI加上自己的能力到九十分的能力。」

公部門:處理行政文書與審核流程

AI在公部門的應用雖然受到資安等因素的限制,但在處理行政文書和審核流程方面已顯現巨大潛力。以美國退伍軍人保險為例,AI的導入將理賠處理時間從兩個月縮短到約五天。

「他們在做健康相關的理賠保險的時候,常常是你把健康檢查報告拿出來之後再填的資料不一致,就填表的時候就不一致。他們只是改成說以後呢,AI填表。你把健康報告給它,AI幫你填完,填完之後你再確認就好,這樣的錯誤率就下降了。」

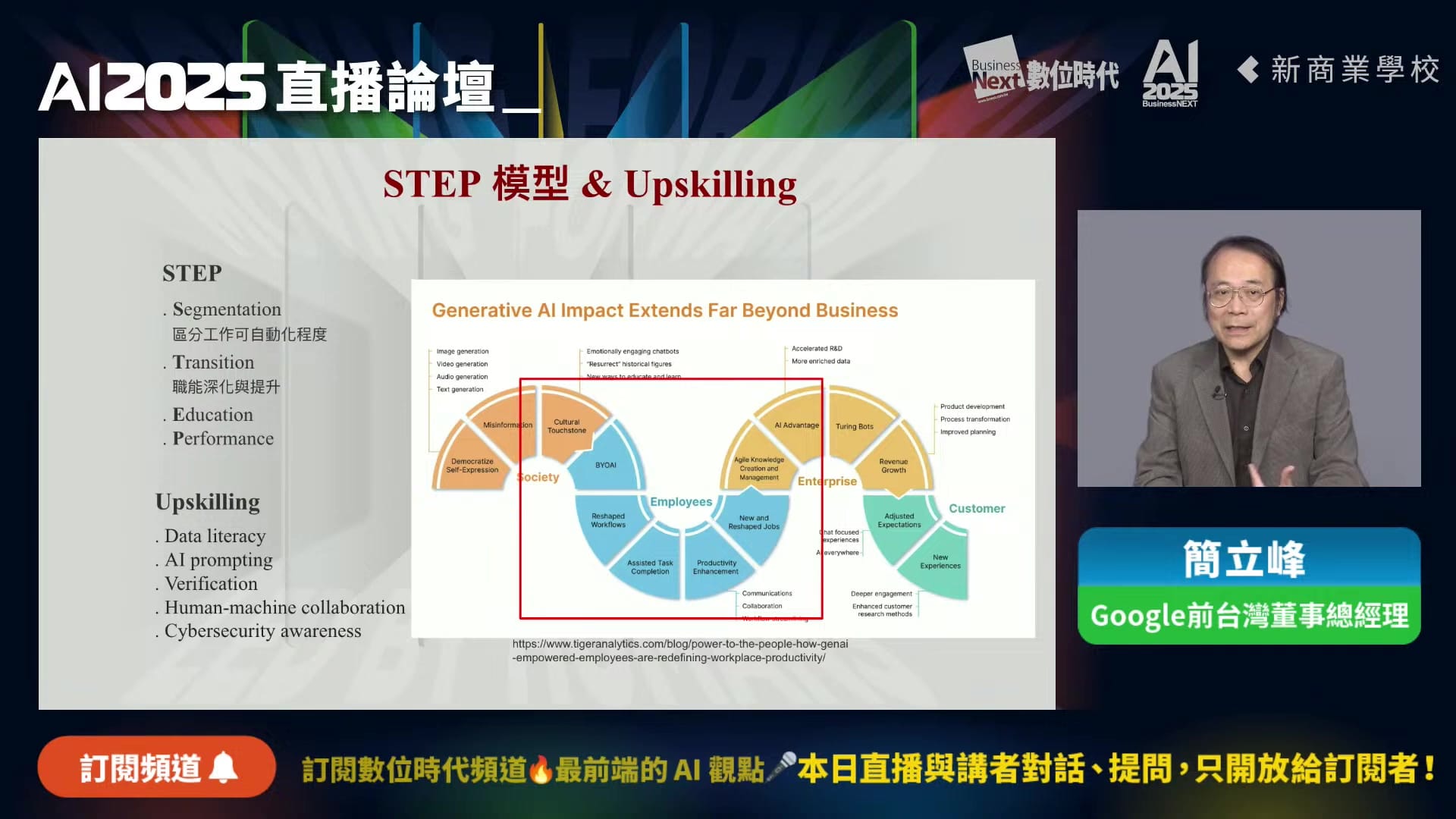

從STEP模型看企業的AI轉型

簡立峰提出了一個「STEP」模型,幫助企業思考AI與組織的關係。這個模型涉及員工(Employee)、企業(Enterprise)、客戶(Customer)和社會(Society)四個維度,它們彼此相互關聯,都需要進行AI相關的調整。

S:Segmentation(細分)

首先,企業需要將工作進行細分,區分哪些工作會在短期內受到AI影響,哪些暫時不會受到影響。這種細分有助於企業更有針對性地制定策略。

T:Transition(轉型)

接下來,企業需要幫助員工進行職能轉型。「有些工作是可以把員工轉換訓練得過去的,有些其實是難的。」簡立峰指出,讓員工了解哪些工作領域是可以通過培訓實現轉型的很重要。

E:Education(教育)

教育是AI轉型中不可或缺的環節。特別是在提升技能(upskill)方面,企業需要幫助員工學習如何與AI互動,包括學習AI提示工程(AI prompting)的技巧。「很多的企業都有各種學習怎麼做提問跟AI互動。而他們慢慢把這些互動蒐集起來,變成一個library,讓員工可以互相學習。」

P:Performance(績效)

最後,企業需要關注AI應用的績效和成效。通過持續評估和調整,確保AI真正為企業和員工創造價值,而不僅僅是為了技術而技術。

中小企業如何有效利用AI工具

對於員工數量較少的中小企業,簡立峰持樂觀態度:「公司員工越少的公司最適合用AI,因為它用的效果最明顯。」他解釋,這是因為小型企業通常有更強烈的動機去尋找並採用能提高效率的工具。

與大企業需要考慮複雜的系統整合不同,中小企業可以直接使用現有的通用AI工具:「可是我們就用現有公開的工具,我們也不需要去找資料,就是用就好了。那,那個,這個時候其實AI就是很好的幫手。」

簡立峰特別強調,中小企業不需要尋找特殊或高級的AI工具:「幾乎所有的部分都可能用AI,而是缺的是你自己的動機,而且你也不見得需要去找一個新工具。就在GPT,再叫Crowd3,用這些,甚至DeepCyc,這些通用工具都可以解決很多你現在想解決的問題。」

避免被AI平台綁架的策略

隨著企業越來越依賴AI工具,如何避免被特定平台綁架成為一個重要議題。簡立峰建議,首先要認識到每個人使用AI的方式各不相同:「每一個人用了GPT之後,每一個用法都不同,可是大家都不知道說,其實你跟他對話的過程中,你可以給他例子,告訴他這個例子不是你要,這個例子是我要的,在過程中去教AI達到你的目的。」

他建議企業應該識別組織中的「超級使用者」,並鼓勵員工相互學習AI使用技巧。「所以第一個企業,不管在要不要用工具之前,你要知道說這個用法人人都不同,所以呢盡量去把超級使用者找出來,盡量去學習別人的使用方法,這是所有人都該共同都需要的。」

在選擇工具方面,簡立峰建議優先考慮通用性較高的工具:「另外一個在工具裡頭,當然越通用是越好。原因就是說越通用,它使用者越多,它被考驗得也多,越多。」這些被廣泛使用的工具通常資安問題較少,「我們現在都說用AI怕有資安問題,可是你真的有看到資安問題嗎?好像其實沒有大,大家想像得多。」

跨世代溝通與推動AI應用

在許多組織中,年輕員工往往比年長的管理層更熟悉AI技術,這可能導致推動AI應用時的溝通障礙。當被問及如何處理這種情況時,簡立峰提出了兩種方法:自上而下和自下而上。

「在典範轉移的時候,由上往下一般都是比較順利的。」他解釋,在AI時代,情況比較特別:「在網路時代的時候,聽說是CTO很急,但是董事長不急。這一次的AI時代,好像是董事長很急,CTO急不起來,CIO也急不起來,因為他們知道導入任何東西都要時間。」

如果自上而下的方法行不通,員工就需要「自立自強」。簡立峰建議:「那自立自強其實現在也是有很多的方法,它其實是有一個方法,就是呃,員工你可以,呃,把某些事情你用AI試試看,我們盡量小心,不要把個資,把公司資料放在裡頭,把那個效果呈現出來,讓公司的高層之後看到它的效果。」

他舉了一個實際例子:「我舉林百億董事長,他講說:『欸,奇怪,他最近的特著怎麼為什麼信都寫得很好?』那當然已經是兩年多前。後來特助就說:『我是用AI寫的。』而且可能可以講多國語言的信。」通過展示AI的實際效果,可以讓領導者親眼看到其價值。

AI時代的人才挑戰與管理

全球人才流動的新常態

AI時代加劇了全球人才流動,特別是優秀的AI人才往往會被國際大公司吸引。簡立峰指出,「其實這個現象也蠻久,在不是AI的時候了,網路時代就有。」遠距工作的普及更加速了這一趨勢:「所以當遠距工作流行的時候,全世界的人才都高度集中在幾個城市而已。」

這種全球人才流動似乎是「一個不可逆的情況」,那麼企業該如何應對?簡立峰提出了「重新連結」的概念。

「連結」與「賦能」:AI時代的領導力

簡立峰認為,AI時代的領導者需要培養兩種關鍵能力:「一個叫empowering,一個叫connecting。」Empowering(賦能)是指幫助員工和組織掌握AI技能,而connecting(連結)則涉及與全球人才和企業建立聯繫。

「連結的意思就是說我不要坐在原地不動,叫別人靠過來,我要能力跟全世界的人才跟企業。」簡立峰解釋道,企業需要學會與無法實際進入辦公室的人才合作,比如通過軟硬整合和跨國合作的方式。

混合團隊管理的重要性

在AI時代,企業需要管理由實體辦公人員、遠程工作者和AI組成的混合團隊。這使得項目管理和團隊管理的角色變得越來越重要:「這個就變成說以後的這個所謂Project Manager或者是Team Manager越來越重要了。就是他可能不一定是他的領域特別厲害,但是他需要有剛才提到像賦能(empowering)跟連結(connecting)的這個能力。」

簡立峰指出,這種趨勢在台灣的高齡化和少子化背景下尤為重要:「可預見我們孩子就會越來越少,但是進步的國家,他們當人口少了,像芬蘭,現在一年不過不到五萬人口,但是他們卻可以繼續維持他的高成長。」

他解釋了芬蘭的方法:「在有限的人力中把它提升到偏管理、專案管理、協作。就是我們廣義上與台灣這個產業有關的人,不能只是在台灣,他應該在全世界,但是台灣人,有能力跟他們協作。」

忠告:把握機會!迎接挑戰

AI時代為企業和個人提供了前所未有的機遇,但也帶來了巨大的挑戰。無論是企業領導者還是基層員工,都需要主動學習和適應,特別是在使用AI工具和管理混合團隊方面。

簡立峰強調,「這個AI它每週在變,」在這種快速變化的環境中,最重要的是保持開放的心態和持續學習的精神。即使是在資安問題或組織調整緩慢等情況下,個人仍然可以「自力救濟」,通過自我學習和實踐來提升能力。

臺灣憑藉其在半導體和硬體製造的優勢,有機會在這場革命中扮演關鍵角色。然而,要把握這些機遇,臺灣企業需要積極應對數位落差、軟體人才短缺等挑戰。

最終,AI時代不僅是技術變革的時代,也是人才管理和組織重構的時代。正如簡立峰所言,企業需要既「賦能」又「連結」,幫助員工掌握AI技能,同時與全球人才和資源建立聯繫。只有這樣,企業才能在這場AI革命中保持競爭力,並創造持久的價值。